11 Nov Pharyngeal carcinoma: Why early diagnosis is crucial

Veränderungen im Rachen bleiben häufig lange unbemerkt. Weil frühe Anzeichen oft fehlen oder unspezifisch sind, wird ein Tumor in diesem Bereich nicht selten erst spät entdeckt. Dabei entscheidet gerade der Zeitpunkt der Diagnose über die Heilungschancen. Moderne HNO-Diagnostik kann helfen, Auffälligkeiten früh zu erkennen und rechtzeitig zu behandeln.

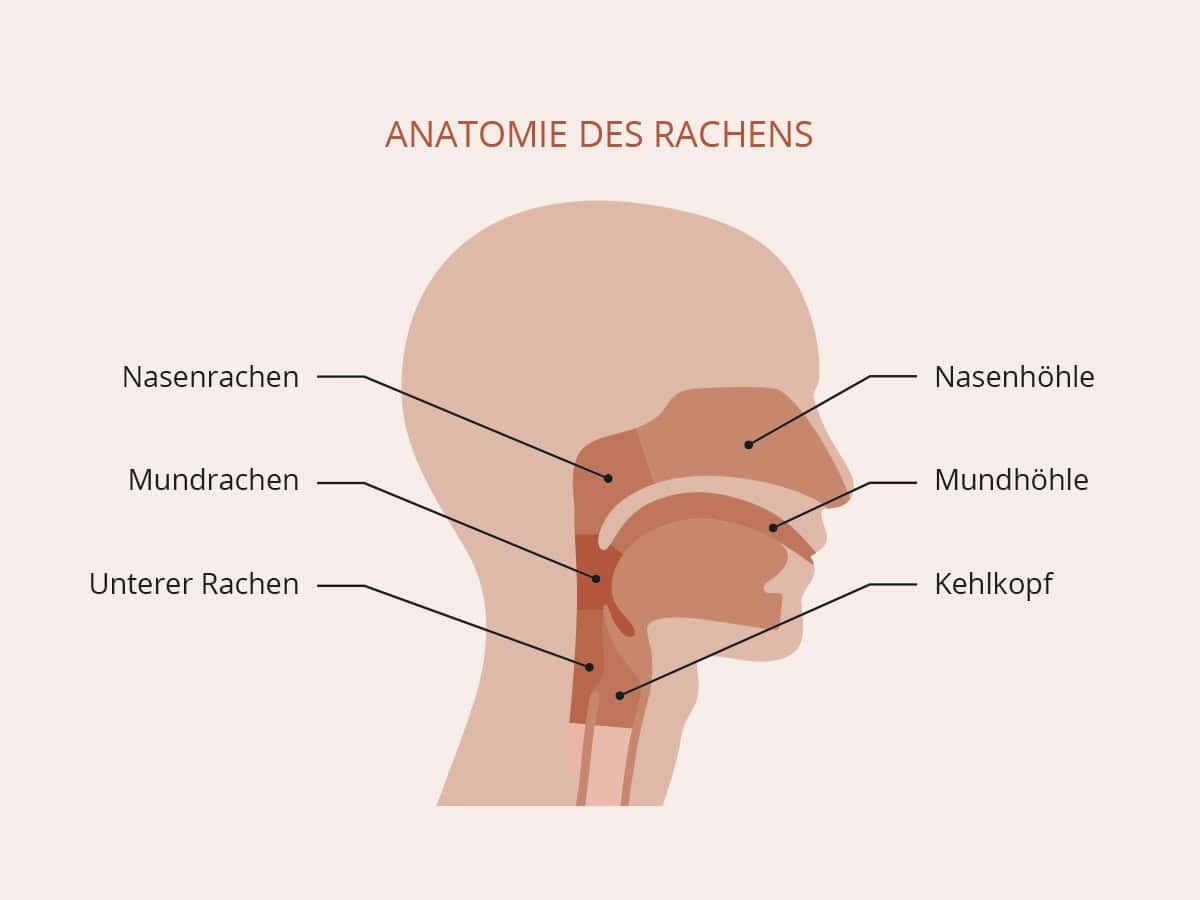

Über den Rachen

Der Rachen – medizinisch Pharynx genannt – ist ein muskulöser Schlauch, der Nase, Mund und Kehlkopf miteinander verbindet. Er reicht von der Schädelbasis bis zum Beginn der Speiseröhre. Je nach Lage unterteilt man den Rachen in drei Abschnitte: Nasenrachen (Nasopharynx), Mundrachen (Oropharynx) und unteren Rachen (Hypopharynx). Zu seinen Hauptaufgaben gehören:

- Atmung ermöglichen

Der Rachen leitet die eingeatmete Luft aus Nase oder Mund weiter in den Kehlkopf und von dort in die Luftröhre. Damit ist er ein wichtiger Teil der oberen Atemwege. - Nahrungsweg steuern

Beim Schlucken sorgt eine komplexe Muskelbewegung dafür, dass Speisen und Flüssigkeiten in die Speiseröhre gelangen, während die Atemwege gleichzeitig verschlossen bleiben. So schützt der Rachen vor dem „Verschlucken“. - Sprechen unterstützen

Gemeinsam mit Mund- und Nasenhöhle dient der Rachen als Resonanzraum. Er beeinflusst Klang, Lautstärke und Verständlichkeit der Stimme. - Abwehrfunktionen übernehmen

In der Schleimhaut des Rachens liegen lymphatische Strukturen wie die Gaumen- und Rachenmandeln. Sie bilden einen wichtigen Teil des körpereigenen Immunsystems und helfen, Krankheitserreger abzuwehren.

Der Rachen erfüllt somit mehrere lebenswichtige Aufgaben.

Rachenkarzinom: Bösartiger Tumor im Pharynx

Ein Rachenkarzinom ist eine maligne Tumorerkrankung, die in den Schleimhäuten des Rachens (Pharynx) entsteht.

Je nach Ursprungsort gibt es drei Hauptformen: das Nasenrachenkarzinom (Nasopharynxkarzinom) im oberen Abschnitt hinter der Nasenhöhle, das Mundrachenkarzinom (Oropharynxkarzinom) im Bereich von Gaumen, Zungengrund und Mandeln sowie das untere Rachenkarzinom (Hypopharynxkarzinom) nahe dem Übergang zur Speiseröhre.

Die Erkrankung gehört zur Gruppe der Kopf-Hals-Tumoren und geht meist von den Zellen der Schleimhaut aus, die sich unkontrolliert vermehren und gesundes Gewebe verdrängen.

Als wichtigste Risikofaktoren gelten langjähriger Tabak- und Alkoholkonsum. Auch Infektionen mit bestimmten Typen des Humanen Papillomavirus (HPV) oder chronische Reizungen der Schleimhaut können die Entstehung begünstigen.

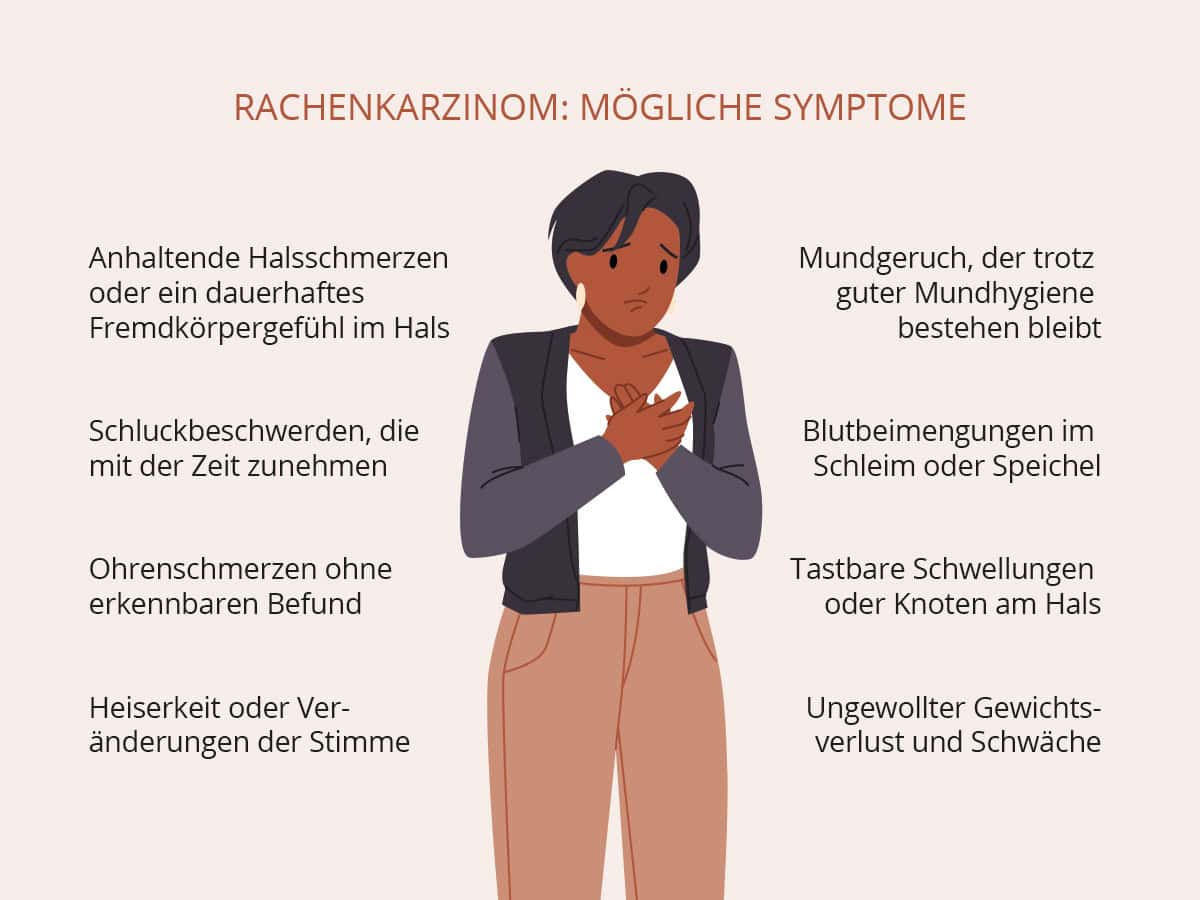

Rachenkarzinom Symptome: Bei diesen Beschwerden sollten Sie sich unbedingt untersuchen lassen

Die Symptome bei einem Rachenkarzinom hängen stark davon ab, in welchem Abschnitt des Rachens sich der Tumor entwickelt und wie weit die Erkrankung fortgeschritten ist. Anfangs bleiben die Anzeichen oft unspezifisch und werden leicht übersehen. Hält eine Veränderung im Hals- oder Rachenbereich jedoch über längere Zeit an oder kehrt immer wieder, sollten Sie dies ärztlich abklären lassen. Wir können mögliche Ursachen unterscheiden und – falls nötig – frühzeitig behandeln.

Zu den Symptomen, die bei einem Tumor im Rachenbereich auftreten können, gehören:

anhaltende Halsschmerzen oder ein dauerhaftes Fremdkörpergefühl im Hals

Zu Beginn verspüren manche Betroffene ein leichtes Kratzen oder Druckgefühl im Hals, das mit der Zeit stärker oder beständiger wird. Typisch ist das Empfinden, als würde ein kleiner Kloß oder ein Fremdkörper im Hals stecken, obwohl dort nichts zu sehen ist. Die Beschwerden können einseitig auftreten und strahlen manchmal bis ins Ohr aus.

Anders als bei einer gewöhnlichen Halsentzündung klingen die Schmerzen nicht nach einigen Tagen ab, sondern bleiben über Wochen bestehen. Medikamente, Gurgellösungen oder Hausmittel bringen in diesem Fall keine Besserung. Dieses anhaltende Missempfinden entsteht, weil der Tumor das umliegende Gewebe reizt und Druck auf Nerven oder Schleimhaut ausübt.

Schluckbeschwerden, die mit der Zeit zunehmen

Zu Beginn fällt das Schlucken oft nur gelegentlich schwer, z. B. wenn die Nahrung sehr fest/zäh ist oder bei größeren Bissen. Mit der Zeit verstärken sich die Beschwerden, und selbst weiche Speisen oder Flüssigkeiten zu schlucken kann unangenehm oder schmerzhaft sein.

Ursache ist, dass eine wachsende Gewebeveränderung im Rachen den Schluckvorgang behindert oder Druck auf umliegende Nerven ausübt. Manche Betroffene vermeiden dadurch das Essen, was zu Gewichtsverlust und Erschöpfung führen kann.

Ohrenschmerzen ohne erkennbaren Befund am Ohr

Manchmal treten Earache auf, obwohl das Ohr selbst unauffällig ist. Das liegt daran, dass der Rachen und das Mittelohr über die Ohrtrompete miteinander verbunden sind. Reizungen oder Tumoren im Rachen können über gemeinsame Nervenbahnen Schmerzsignale ins Ohr weiterleiten.

Betroffene spüren dann ein dumpfes Ziehen oder Stechen, meist nur auf einer Seite. Da bei der Untersuchung des Ohrs keine Entzündung oder Verletzung zu sehen ist, bleibt die eigentliche Ursache zunächst oft verborgen. Treten solche einseitigen Ohrenschmerzen ohne klaren Befund über längere Zeit auf, sollten Sie auch den Rachenbereich sorgfältig kontrollieren lassen.

Heiserkeit oder Veränderungen der Stimme

Verändert sich der Klang der Stimme dauerhaft, kann das ein Hinweis auf eine Veränderung im Rachen oder Kehlkopfbereich sein. Liegt der Tumor in der Nähe der Stimmlippen oder greift er auf den Kehlkopf über, stört dies die Schwingungen der Vocal cords. Die Stimme klingt dann rau, brüchig oder belegt und verliert an Kraft.

Manche Patientinnen und Patienten berichten auch, dass sie schneller heiser werden oder ihre Stimme nach kurzer Belastung versagt. Anders als bei einer Erkältung oder Kehlkopfentzündung bessert sich die Heiserkeit nicht nach einigen Tagen, sondern bleibt bestehen oder verschlechtert sich allmählich.

Mundgeruch, der trotz guter Mundhygiene bestehen bleibt

Ein ungewöhnlich starker oder fauliger Geruch aus dem Mund kann entstehen, wenn sich im Rachen krankhaft verändertes Gewebe bildet. In solchen Fällen helfen selbst gründliches Zähneputzen oder Mundspülungen kaum.

Die Ursache liegt nicht im Mundraum, sondern tiefer – dort, wo sich der Tumor befindet. Durch kleine Blutungen, abgestorbene Zellen oder bakterielle Zersetzungsprozesse im Tumorgewebe entstehen Geruchsstoffe, die beim Atmen oder Sprechen wahrnehmbar sind.

Eine ärztliche Untersuchung kann klären, ob sich hinter dem Symptom eine harmlose Entzündung oder eine ernstere Veränderung verbirgt.

Blutbeimengungen im Schleim oder Speichel

Manchen Betroffenen fällt auf, dass der Auswurf beim Husten kleine Blutspuren enthält. Dazu kommt es, wenn die Schleimhaut im Rachen durch die Gewebeveränderung gereizt oder verletzt ist und dabei feine Blutgefäße aufbrechen. Das Blut mischt sich dann mit Speichel oder Schleim und wird beim Ausspucken sichtbar.

tastbare Schwellungen oder Knoten am Hals

Ein Rachenkarzinom kann sich auch durch Schwellungen am Hals bemerkbar machen. Diese entstehen häufig, wenn sich Lymphknoten vergrößern – entweder als Reaktion des Immunsystems oder weil sich Tumorzellen dort angesiedelt haben.

Die Knoten fühlen sich meist fest an, lassen sich schlecht verschieben und verursachen in der Regel keine Schmerzen.

ungewollter Gewichtsverlust und allgemeine Schwäche

Wenn ein Tumor im Rachen über längere Zeit besteht, kann er den gesamten Körper spürbar belasten. Viele Betroffene verlieren an Gewicht, ohne ihre Ernährung bewusst umzustellen. Das liegt zum einen daran, dass das Schlucken zunehmend schwerfällt und die Nahrungsaufnahme eingeschränkt ist.

Zum anderen verbraucht der Körper durch die Tumorerkrankung selbst mehr Energie, während der Appetit gleichzeitig abnehmen kann. Auch anhaltende Müdigkeit oder Kraftlosigkeit können sich einstellen.

Rachenkrebs entdecken: Wie erfolgt die Diagnose bei einem Rachenkarzinom?

Eine umfassende Diagnostik in unserer HNO-Praxisklinik in Frankfurt hilft, ein Rachenkarzinom frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Der erste Schritt beginnt mit einem ausführlichen Gespräch über Beschwerden, deren Dauer und mögliche Risikofaktoren wie Rauchen oder Alkoholkonsum. Anschließend untersuchen wir Ihren Mund- und Rachenraum mithilfe eines kleinen Spiegels und einer flexiblen Endoskopkamera, die auch tiefere Bereiche sichtbar macht.

Fallen uns dabei Schleimhautveränderungen oder Knoten auf, folgt in der Regel eine Gewebeprobe (Biopsie). Nur die feingewebliche Untersuchung im Labor kann sicher zeigen, ob es sich um eine bösartige Veränderung handelt.

Ergänzend können bildgebende Verfahren wie CT oder MRT zum Einsatz kommen. Sie helfen dabei, die genaue Ausdehnung des Tumors zu bestimmen und mögliche Lymphknoten- oder Organbeteiligungen (Metastasen) zu erkennen. So entsteht ein vollständiges Bild der Erkrankung, das als Grundlage für die weitere Therapieplanung dient.

Rachenkrebs behandeln: Wie erfolgt die Therapie beim Pharynxkarzinom?

Die Behandlung eines Rachenkarzinoms richtet sich nach der genauen Lage des Tumors, seinem Ausbreitungsgrad und Ihrem allgemeinen Gesundheitszustand. Je früher wir die Erkrankung erkennen, desto größer sind die Chancen auf eine erfolgreiche. Zur Verfügung stehen verschiedene Behandlungsformen, die einzeln oder kombiniert angewendet werden können. Grundsätzliche Möglichkeiten sind:

Operation

Die OP zählt zu den wichtigsten Therapieformen bei einem bösartigen Tumor im Bereich des Rachens, insbesondere wenn dieser noch lokal begrenzt ist. Ziel ist es, das maligne Gewebe vollständig zu entfernen und dabei so viel gesundes Gewebe wie möglich zu erhalten. Je nach Lage kommen unterschiedliche chirurgische Verfahren zum Einsatz.

Kleinere Tumoren können häufig minimalinvasiv entfernt werden, z. B. mithilfe eines Endoskops oder eines Lasers. Diese schonenden Techniken ermöglichen eine präzise Tumorentfernung durch den Mund, ohne größere äußere Schnitte. Bei weiter fortgeschrittenen Befunden kann jedoch ein offener chirurgischer Zugang notwendig sein, damit das Tumorgewebe vollständig erfasst werden kann.

In manchen Fällen werden während des Eingriffs auch benachbarte Lymphknoten im Halsbereich mitentfernt, um mögliche Metastasen auszuschließen.

Radiotherapy (radiotherapy)

Die Strahlentherapie ist eine zentrale Behandlungsoption beim Rachenkarzinom und kann sowohl als alleinige Therapie als auch in Kombination mit einer Operation oder Chemotherapie eingesetzt werden. Ihr Ziel ist es, Krebszellen zu zerstören und gleichzeitig das umliegende gesunde Gewebe zu schonen.

Moderne Bestrahlungsverfahren – etwa die intensitätsmodulierte Radiotherapie (IMRT) – ermöglichen eine punktgenaue Steuerung der Strahlendosis. Dadurch lässt sich die Strahlung exakt auf den Tumorbereich konzentrieren. Empfindliche Strukturen wie Speicheldrüsen, Rückenmark oder Kehlkopf bleiben dabei weitgehend geschützt.

Bei frühen Tumorstadien kann die Strahlentherapie den Krebs oft vollständig beseitigen und einem chirurgischen Eingriff überflüssig machen. In fortgeschritteneren Fällen dient sie dazu, verbliebene Tumorzellen nach einer Operation zu vernichten oder das Tumorwachstum zu bremsen.

Während der Behandlung kann es zu vorübergehenden Nebenwirkungen kommen – beispielsweise zu Schluckbeschwerden, Reizungen der Schleimhaut oder vorübergehendem Geschmacksverlust. Eine sorgfältige Begleittherapie und regelmäßige Nachsorge helfen, diese Beschwerden zu lindern und den Heilungsprozess zu unterstützen.

Chemotherapy

Die Chemotherapie kommt beim Rachenkarzinom häufig ergänzend zur Strahlenbehandlung oder Operation zum Einsatz. Sie nutzt spezielle Medikamente (sog. Zytostatika), die das Wachstum und die Teilung von Krebszellen hemmen oder sie ganz abtöten. Da sich Tumorzellen schneller teilen als gesunde Zellen, reagieren sie besonders empfindlich auf diese Wirkstoffe.

In der Regel erfolgt die Chemotherapie als begleitende Behandlung z. B. zur Strahlentherapie (Radiochemotherapie). Durch diese Kombination verstärken sich die beiden Verfahren gegenseitig: Die Strahlung zerstört das Tumorgewebe direkt, während die Medikamente die Krebszellen empfindlicher für die Strahlung machen. So lässt sich die Wirksamkeit der Therapie deutlich steigern.

Bei fortgeschrittenen oder metastasierten Tumoren dient die Chemotherapie außerdem dazu, das Tumorwachstum zu bremsen, Beschwerden zu lindern und die Lebensqualität zu erhalten.

Typische Nebenwirkungen wie Übelkeit, Müdigkeit, Schleimhautreizungen oder Haarausfall entstehen, weil auch gesunde Zellen kurzzeitig betroffen sein können.

Die Therapie wird immer individuell abgestimmt und engmaschig begleitet, um die Belastung so gering wie möglich zu halten.

Immunotherapy / targeted therapies

Diese Konzepte gewinnen beim Bekämpfen des Rachenkarzinoms zunehmend an Bedeutung. Sie richten sich gegen bestimmte Eigenschaften von Krebszellen oder aktivieren das körpereigene Abwehrsystem. Das kann die Tumorzellen oft besonders effektiv bekämpfen.

Bei der Immuntherapie kommen sog. Checkpoint-Inhibitoren zum Einsatz. Diese Medikamente blockieren Signalwege, mit denen Krebszellen das Immunsystem „ausschalten“. Wird diese Blockade aufgehoben, können körpereigene Abwehrzellen die Tumorzellen wieder erkennen und angreifen. Die Immuntherapie wird vor allem bei fortgeschrittenen oder wiederkehrenden Tumoren angewendet, wenn andere Behandlungen ausgeschöpft sind oder nicht ausreichend wirken.

Zielgerichtete Therapien (Targeted Therapies) wirken anders: Sie greifen spezifische Strukturen oder Wachstumsmechanismen der Krebszellen an, z. B. bestimmte Rezeptoren auf ihrer Oberfläche. Ein bekanntes Beispiel ist der Einsatz von Antikörpern gegen den sog. EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor), der bei vielen Kopf-Hals-Tumoren überaktiv ist.

Beide Therapieformen gelten als wichtige Fortschritte, weil sie noch präziser ansetzen und gesunde Zellen weitgehend verschonen. Regelmäßige Kontrollen und eine sorgfältige ärztliche Begleitung sind dabei entscheidend, um Wirkung und mögliche Nebenwirkungen optimal zu steuern.

Ernährungs-, Schluck- und Sprachtherapie

Nach einer Behandlung des Rachenkarzinoms – insbesondere nach Operationen oder Strahlen- und Chemotherapien – spielt die funktionelle Rehabilitation eine entscheidende Rolle. Ziel ist es, die natürlichen Fähigkeiten wie Schlucken, Sprechen und eine ausreichende Nahrungsaufnahme schrittweise wiederherzustellen.

Eine Schlucktherapie unterstützt Sie dabei, die Muskulatur im Hals- und Rachenbereich zu trainieren. Durch spezielle Übungen lernen Sie, Bewegungsabläufe beim Essen und Trinken sicher zu koordinieren und das Risiko des Verschluckens zu verringern.

Die Sprachtherapie (Logopädie) hilft, Veränderungen der Stimme oder Artikulation auszugleichen. So können Sie Ihre stimmliche Belastbarkeit und Verständlichkeit beim Sprechen zurückerlangen. Dies ist ein wichtiger Schritt, um im Alltag wieder aktiv kommunizieren zu können.

Wenn das Schlucken noch eingeschränkt ist oder Gewichtsverlust besteht, kann ergänzend eine Ernährungsberatung sinnvoll sein. Fachkräfte zeigen Ihnen, wie eine ausgewogene, gut verträgliche Kost Ihre Genesung unterstützt und neue Energie liefert.

Diese rehabilitativen Maßnahmen tragen wesentlich dazu bei, Ihre Lebensqualität nach der Krebsbehandlung zu erhalten und schrittweise wieder in den gewohnten Alltag zurückzufinden.

Früherkennung rettet Leben: Warum die HNO-Krebsvorsorge in unserer Praxis in Frankfurt so wichtig ist

Erkrankungen wie Rachen-, Kehlkopf- oder Mundhöhlenkrebs verlaufen im Anfangsstadium häufig unauffällig. Je früher eine Krebserkrankung jedoch entdeckt wird, desto besser sind die Heilungschancen – oft sogar mit deutlich milderen Behandlungsmethoden. Eine regelmäßige Krebsvorsorge im Hals-Nasen-Ohren-Bereich trägt entscheidend dazu bei, mögliche Veränderungen rechtzeitig zu erkennen. In unserer ENT clinic in Frankfurt führen wir gründliche Untersuchungen durch, um Risiken frühzeitig zu identifizieren und bei Bedarf sofort reagieren zu können.

Für wen ist die HNO-Krebsvorsorge besonders wichtig?

Bestimmte Risikofaktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit, an einem Rachenkarzinom zu erkranken. Wer dazu gehört, sollte regelmäßig eine Kontrolluntersuchung wahrnehmen:

- Smoking

Tabakkonsum gilt als einer der bedeutendsten Risikofaktoren für Tumoren im Hals- und Rachenraum. - Häufiger Alkoholkonsum

Alkohol reizt die Schleimhäute und kann die Wirkung von Tabak zusätzlich verstärken. - HPV infections

Einige Typen des Humanen Papillomavirus stehen in engem Zusammenhang mit Kopf-Hals-Tumoren. - Berufliche Belastung

Der Kontakt mit bestimmten Chemikalien, Lösungsmitteln oder Feinstaub kann das Risiko erhöhen.

Jetzt Termin zur HNO-Krebsvorsorge vereinbaren

Eine Vorsorgeuntersuchung dauert nur wenige Minuten, kann aber entscheidend zur Krebsfrüherkennung beitragen. Vereinbaren Sie gerne einen Termin in unserer HNO-Praxisklinik in Frankfurt – für Ihre Sicherheit und Gesundheit.

Do you have any questions on this topic or would you like to arrange a consultation?

ENT Frankfurt: Dr Thomas Fischer & Dr Albrecht Linke

Your specialists for ear, nose and throat medicine, who will provide you with professional and individualised advice, examinations and treatment in all matters relating to ENT medicine, functional plastic surgery and the aesthetic treatment of changes to the facial skin.

Our news articles are prepared for you to the best of our knowledge and belief and are intended for general education. They are in no way a substitute for medical advice, diagnosis and treatment and are not intended to encourage self-diagnosis or self-treatment. Please always contact your ENT specialist in Frankfurt directly if you have any health complaints!

© “Young woman pulping her inflamed neck” by sebra, stock.adobe.com

© “Throat anatomy poster ” by pikovit, stock.adobe.com

© “Chest pain in young woman vector illustration. Cartoon isolated sick girl suffering from symptoms of cardiovascular disease or breasts problem, palpitations and heart attack, fibromyalgia and stress” by Natalia, stock.adobe.com